|

|

| 松坂城 (まつさかじょう) 別名:松阪城 国史跡、日本100名城(48) |

|

場所 | 伊勢国 三重県松阪市殿町 |

| 築城者 | 蒲生氏郷 | |

| 築城年 | 天正十六年(1588年) | |

| 主な城主 | 蒲生氏郷、服部一忠、古田重勝・重治、 紀州徳川家 |

|

| 主な遺構 | 天守台、石垣、曲輪 |

| 歴史背景 |

| 蒲生氏郷は天正十三年(1585)の小牧・長久手の戦い後、豊臣秀吉より伊勢・松ヶ島城12万石を与えられる。しかし松ヶ島城は海岸に近すぎて手狭だったため、天正十六年(1588)氏郷は四五百森(よいほのもり)の丘に新城・松坂城を築いた。氏郷が会津若松へ移封後、天正十九年(1591)に服部一忠(小平太)が3万5000石で入封。しかし、一忠は文禄四年(1595)豊臣秀次事件に連座し切腹し、服部家は改易。その後、古田重勝が入封。慶長五年(1600)関ヶ原の戦いが勃発し、重勝は東軍に与する。伊勢方面は西軍の毛利秀元・吉川広家・長宗我部盛親ら3万余に攻め込まれ、安濃津城を取り囲む。重勝は安濃津城に援軍を送るが、多勢無勢で安濃津城を守る富田信高は開城。安濃津城の落城により重勝が守る松坂城も開城。戦後、西軍主力の一部を釘付けにした功績により、重勝は3万4000石から5万5000石に加増される。慶長十一年(1606)、重勝が死去すると重治が跡を継いだ。この古田氏の時代に現在残る石垣が整備改修されたと推測されている。 元和五年(1619)、徳川御三家・初代紀伊・和歌山藩主・徳川頼宜が紀州55万5000石の領主として入封すると、松坂は和歌山藩の領土となり、古田氏は石見・浜田へ移封となる。以後明治まで、和歌山藩領として松坂城には城代が置かれた。 |

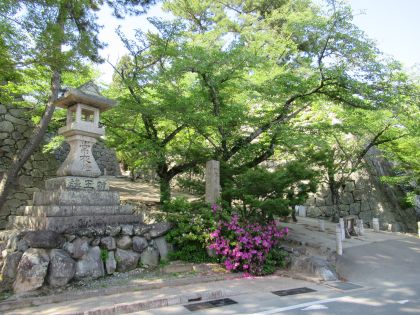

「史跡 松坂城跡」石碑 |

表門跡 |

表門跡から見る多聞跡の高石垣 |

|

| 城について |

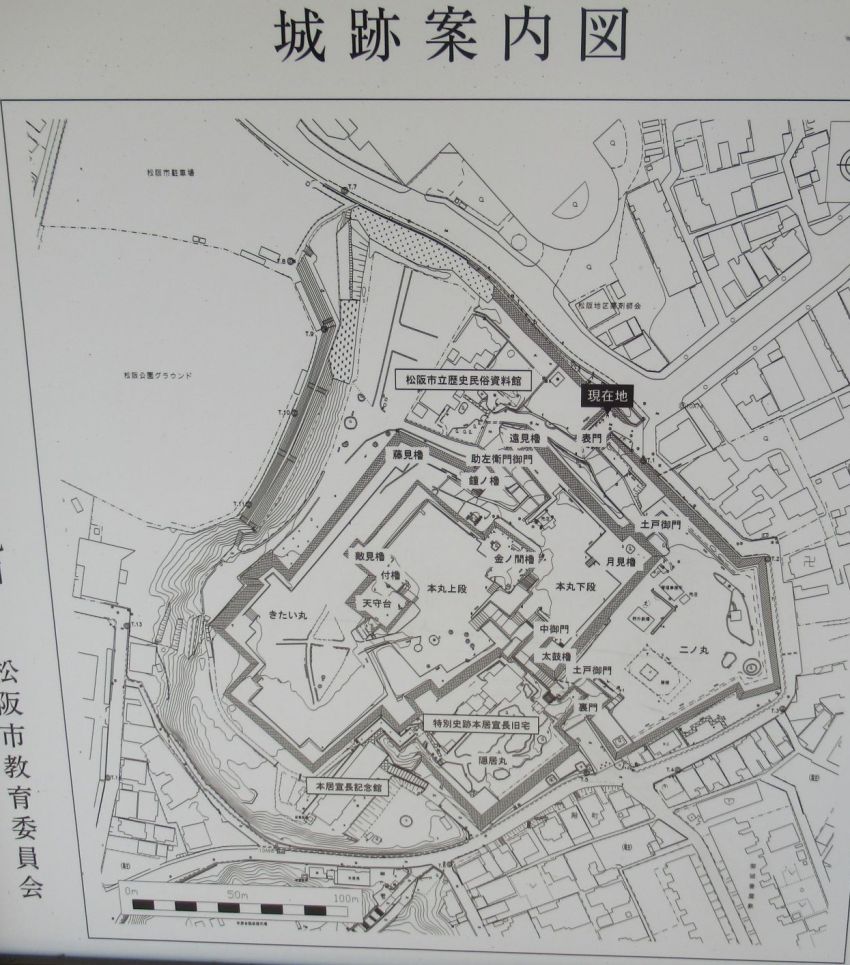

| 松坂城は四五百森(よいほのもり)の丘に築かれた平山城で、建造物は残っていないが全国屈指の石垣が楽しめるお城である。縄張りは築城の名手・蒲生氏郷が行い、北は阪内川を天然の堀として本丸を中心に渦巻き状に曲輪を配した防御網となっておりほぼ総石垣の近世城郭となっている。三の丸の周囲には幅15m〜31m総延長2km余りの水堀が存在したが、明治時代に埋め立てられた。 本丸には三層の天守が建てられたが、正保元年(1644)の台風で倒壊したといわれている。それ以後は天守が再建されることはなかったが、紀州徳川家の南伊勢領を統治するため城代が置かれ城としての機能は保った。 隠居丸には松坂出身である江戸時代の国学者・本居宣長旧宅が移築されており、国指定の特別史跡となっている。そして裏門跡の裏側には江戸時代の紀州藩の武家長屋である御城番屋敷が現存している。 |

表門跡方向から見る多聞跡〜月見櫓跡の石垣 |

|

月見櫓跡の石垣 |

「蒲生氏郷公開府 松坂城跡」の石碑 |

表門横の井戸 |

遠見櫓跡の石垣 |

助左衛門御門跡 |

本丸石垣 |

本丸石垣 石垣の上には多聞櫓が建っていた |

|

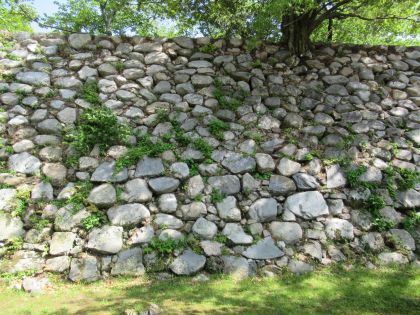

野面積みの石垣 |

石垣が突き出ている所が角櫓跡の石垣 |

角櫓跡の石垣 |

|

角櫓跡の石垣 |

角櫓跡付近の石垣 |

角櫓跡付近の石垣 |

城西側の土塁跡 |

本居宣長記念館前の石垣 |

本居宣長記念館前の石垣 |

助左衛門御門跡 |

鐘の櫓跡 |

鐘の櫓跡から望む歴史民俗資料館 |

藤見櫓跡 |

|

|

|

|

天守台 |

|

|

|

きたい丸の梅林の石碑 |

きたい丸の梅林 |

本丸跡 |

本丸跡 |

天守台 |

天守台 |

天守台 |

天守台(中央)と敵見櫓(右側) |

金ノ間櫓跡 |

金ノ間櫓跡 |

本丸下段から上段に上がる階段 |

本丸下段から上段に上がる階段 本丸下段から上段に上がる階段 |

本丸下段 |

月見櫓跡 |

中御門跡 |

中御門跡に続く石段 |

太鼓櫓跡 |

二ノ丸 |

二ノ丸 |

裏門跡 |

搦手の「松坂城跡石碑」 |

搦手口と旧伊勢街道常夜灯 |

旧櫛田川渡し場常夜灯 |

二ノ丸東側の石垣 |

二ノ丸東側の石垣 |

二ノ丸東側の石垣 |

大手側の高石垣 |

|

北側の斜面 |

|

本居宣長旧宅入口の門 |

本居宣長旧宅の石碑 |

本居宣長旧宅 |

本居宣長旧宅内部 |

二ノ丸より望んだ御城番屋敷 |

御城番屋敷 土蔵 |

松坂御城番長屋(国重要文化財) |

御城番長屋 |

御城番長屋内部 |

御城番長屋内部 |

松坂城跡案内図(現地案内板より) |

| 松坂城 関連年表 |

| 1586年(天正十四年) | 蒲生氏郷が伊勢国12万石を与えられ松ヶ島城に入城する。 |

| 1588年(天正十六年) | 蒲生氏郷が四五百森に松坂城を築く。 |

| 1591年(天正十九年) | 蒲生氏郷が陸奥・黒川城へ移封となり、服部一忠が3万5000石の領主として松坂城に入る。 |

| 1595年(文禄四年) | 関白・豊臣秀次切腹事件により、家老の服部一忠は連座し切腹し改易となり、古田重勝が松坂城主となる。 |

| 1619年(元和五年) | 古田重治が石見国・浜田城に移封となる。 徳川頼宜が紀伊・和歌山藩主となり、南伊勢も領有して松坂城には城代が置かれる。 |

| 1644年(正保元年) | 台風で三層の天守が倒壊したといわれる。 |

| 周辺地図 | スポンサーリンク |

| 駐車場:三の丸跡に松阪市の無料駐車場あり 最寄り駅:JR・近鉄「松阪駅」 訪問年月:2018年4月 |

| 戦国探求トップページ>お城めぐり |

Copyright (C) 2009-2024 戦国探求 All Rights Reserved